お金のぽけっと #9 地産地消って結局なにがどういいの?

2021.10.4

ハラコー

こんにちは。

生きていく上で欠かせないものの1つが「お金」だと思います。

TanTanPocketの記事の中でもお金に関するポケット「お金のポケット」と題して、思う事をつらつらと書いてみようと思います。

※この記事を読むことでポケットマネーが増える!なんてことは期待せず、「ふーん、そういうこともあるかもね」程度に読んでいただけると幸いです。

これまでは、主に個人のお金のぽけっとについての記事でしたが、今回は少し視野を広くして”地域”という単位でのお金のぽけっとを見つめてみたいと思います。

地産地消とは

”地産地消(ちさんちしょう)”という言葉。

最近はあまり聞かなくなった気がしますが、メディアなどで叫ばれて久しいです。

知ってますぜという方も多いかもしれませんが、改めて説明すると

『地域生産・地域消費』

という意味になり、地域内で生産されたもの(主に農産物・水産物)は地域内で消費しましょう、という意味になります。

地産地消のメリットとしては、新鮮なものを食べられる・地域内の生産者消費者の関係性が作られる・地域内産業の維持に貢献する・・・などが挙げられますが、それらメリットの中に『地域経済に好影響を与える』ということが挙げられています。

今日は、地産地消における『お金』が与える好影響について考えてみたいと思います。

商品の価格を因数分解すると

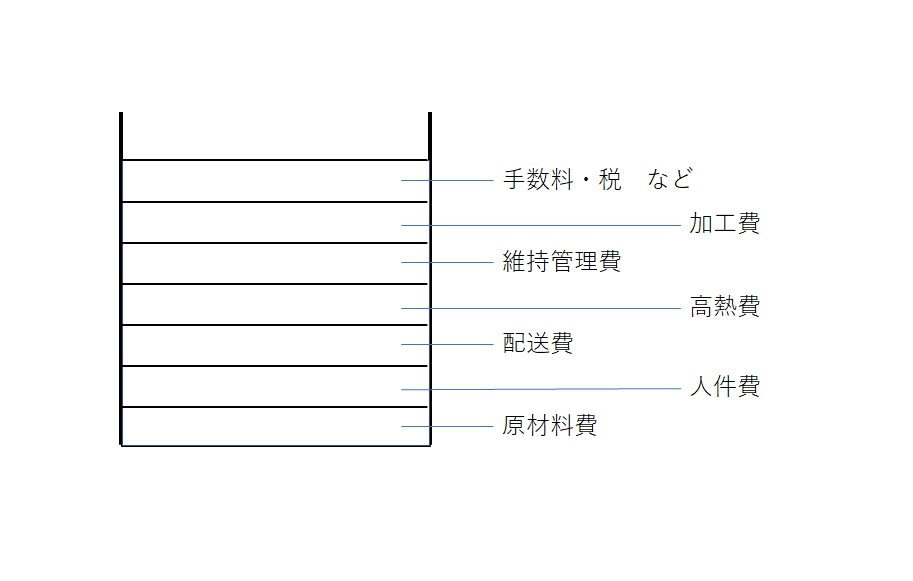

日ごろ店頭に並んでいる商品には、いずれも値札が貼ってあり価格が決められていると思います。

では、その価格はどういう根拠でその価格になるのでしょう?

ものによって含まれる費用や比率は異なりますが、一例としては下記のようになります。

商品価格というポケットに入った商品価値というものは、原材料費・人件費・配送費など、いろんな費用が重なったミルフィーユのような構造になっています。

そして、この各層の仕事をしている事業者や人が地域内や地域外にいるのです。

地域内の商品と地域外の商品

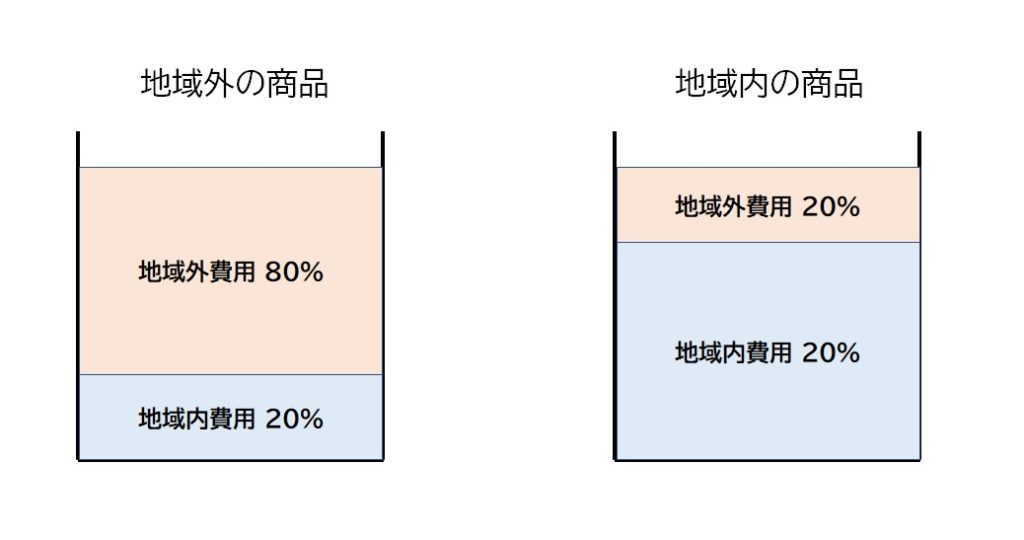

その上で、”地域外の商品を購入する場合” と “地域内の商品を購入する場合” には、価格における割合がどういう風になるのか、仮定の数字ですがシミュレーションしていこうと思います。

例えば、地元スーパーで地域外の商品を購入した場合、人件費や販売手数料などは地域内費用となると思いますが、原材料費・加工費・配送費など大部分の費用は地域外の費用となります。

一方、地域内の商品を購入した場合は、原材料費・加工費・人件費・維持管理費・配送費など大部分は地域内費用となります。

このような価格構造をしているため、似たような商品でも地域にお金が還元されるお金が増えるというわけです。

これが地産地消が地域内経済に好影響を与える ということのシンプルな説明です。

経済が循環することによる乗数効果

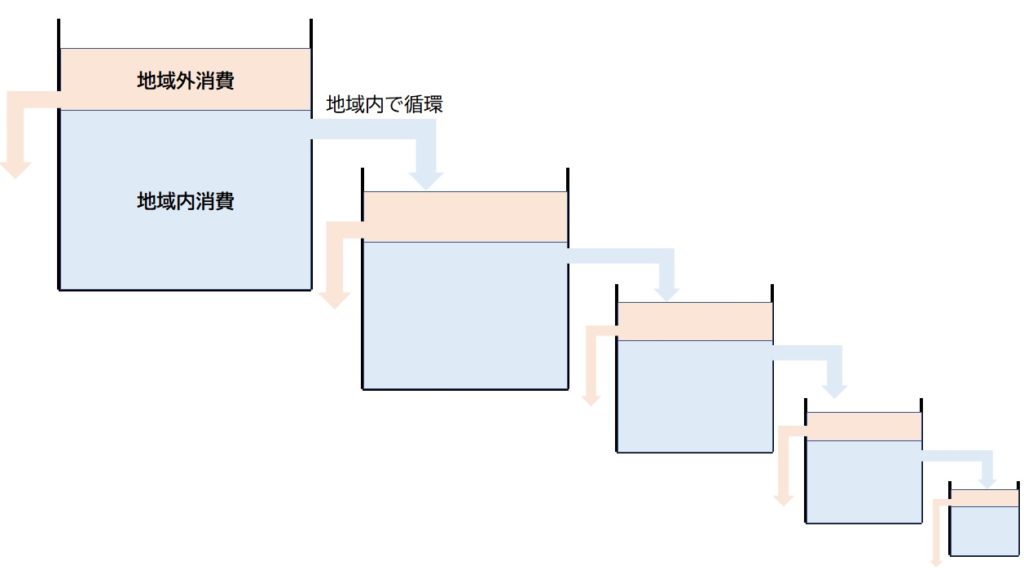

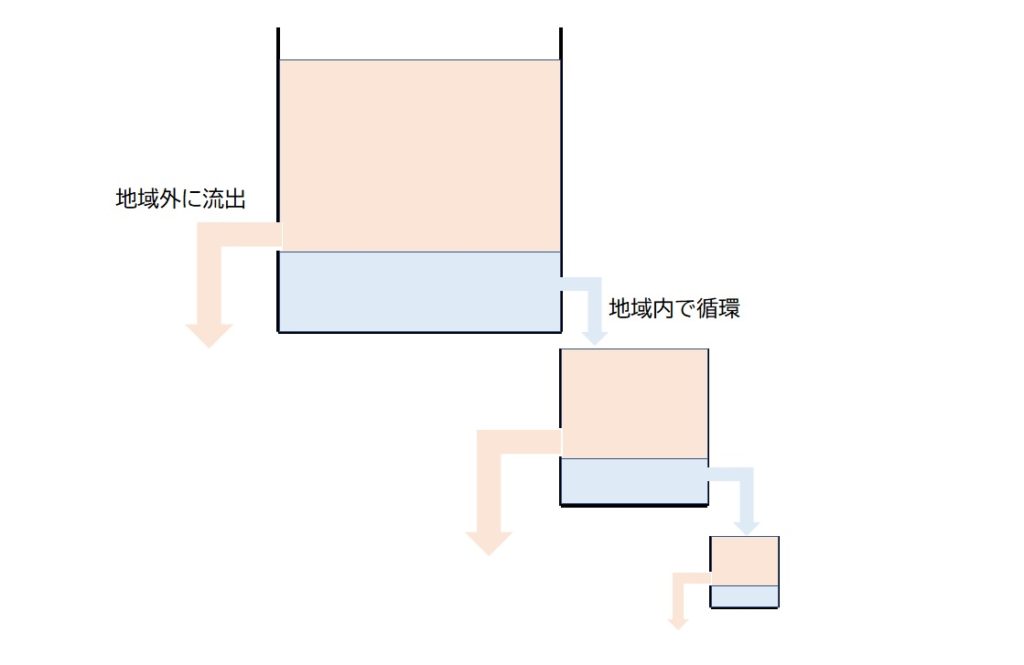

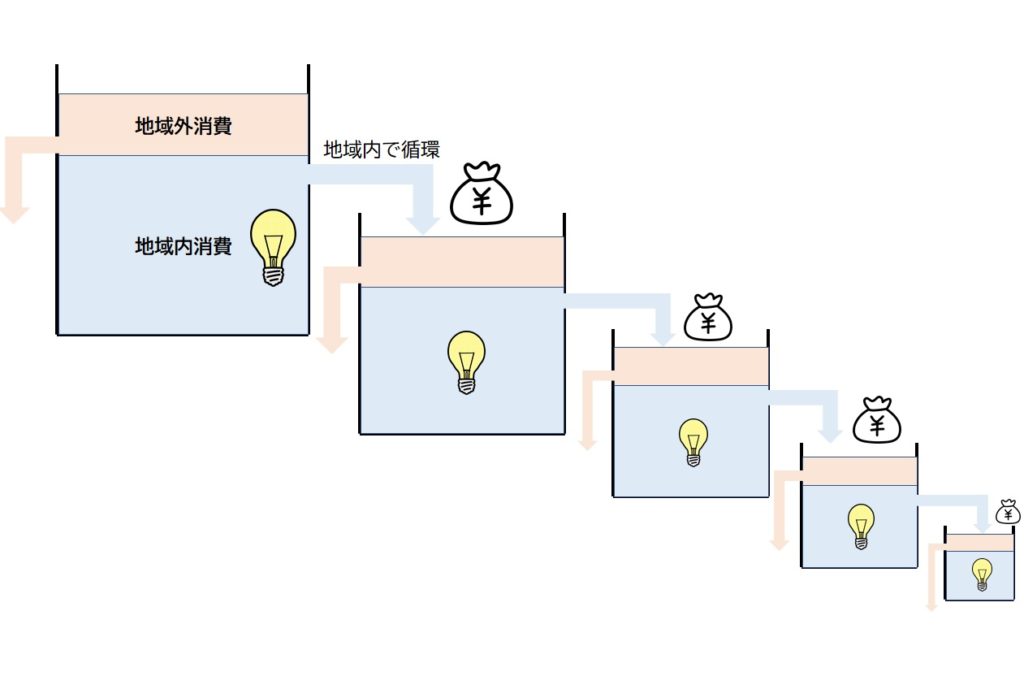

さらに重要なポイントとして、経済は一時的なものではなく循環するということに大きな意味があります。

先ほどの例の数字で説明すると

100万円の買物をする際、地域内の商品を購入することで地域内に80万円が還元されます。

そして、その80万円は地域内の誰かのポケットにするすると入っていくわけですが、これで終わりではありません。

その80万円は、ポケットの主たちが買い物をするときに繰り返し使われていくのです。

そのポケットの主たちが再び地域内の商品を購入すれば、80万円 × 0.8 = 64万円 のお金が再び地域内の方々のポケットに入っていき、またそれが・・・と繰り返されていくわけです。

図解すると、こんな感じになります。

(青い部分が地域内で循環するお金を意味します)

こんな感じで、地域内でお金が繰り返されて使われることで経済循環による乗数効果が得られることによる影響がとても大きいです。

逆に、地域内の商品が売れず地域外商品ばかりが売れるような場合、地域外に流出するお金が大きくなり地域内の循環が弱くなってしまうため乗数効果が小さくなります。

この乗数効果を具体的な数字でシミュレーションしてみます。

100万円のお金からスタートすることを仮定して

①地域内消費80%の場合

100万円 + 80万円 + 64万円 + 51.2万円 + 40.96万円+・・・と足していくと

≒ 500万円

②地域内消費20%の場合

100万円 + 20万円 + 4万円 + 0.8万円 +・・・・

≒ 125万円

となります。

驚く事に、①と②では地域に及ぼす経済影響は実に4倍の価値の差を生むことになります。

もちろん、これはかなり単純化したイメージに基づく計算なので実際はもっと複雑なのですが、おおよそのイメージは掴んでいただけたのではないでしょうか。

お金の循環が生み出す価値

ここまで読んでいただければ、タイトルの「地産地消ってなにがいいの?」という問いの大部分が理解いただけたのではないかと思います。

ひと言でいうと、地産地消は『まちへの投資』になっています。

その上で、お金が地域内で循環すれば何がよいのかについて、もう少しだけ考えてみたいと思います。

ここまで読んでいただいた方の中には

『お金さえあれば何でもいいってわけじゃないだろ!?』

というツッコミを心の中で思い浮かべている方もいらっしゃるかもしれません。

仰る通り、お金さえあれば何でも解決するわけではありません。

しかし、お金のやり取りが発生する時には、必ず何かしら『価値の交換』が行われています。

交換される価値は実に様々ですが、

『美味しい』『嬉しい』『助かった』『ありがとう』『満足』『不満が解決した』『心地よい』『満たされた』など人間が幸せになるためのもの、不幸にならないためのものが列挙されます。

お金で全て解決できるわけではありませんが、お金が循環することで、このような人間が幸せになるための価値が生まれているということもたしかなことだと思います。

つまり、地産地消でお金が循環する営みが大きくなっていくことで、そこに暮らす人たちが幸せになる可能性が広がっていくということにつながるのだと思います。

繰り返しますが、お金が全てではありませんがお金がもたらす価値で地域で暮らす人が豊かになっていくことができるなら、やはりお金というものは生きていく上で欠かせない大切なものなのだと思います。

地域外商品を買ってもいい

とはいえ、地域外にしかないステキな商品はたくさんありますよね。

また、インターネットを使って買い物をすれば、店頭に行かずとも時間を気にせず送料無料で大きな商品を運んでくれたりする利便性も享受できます。

こういったメリットがあるのに、絶対地域内商品を買え!などと言いたいわけでは決してありません。

私もAmazon・ヨドバシカメラ・楽天市場・ZOZOTOWNなどインターネットでいろいろなモノを購入しています。

ただ、地産地消がもたらすメリットを理解しておけば、店頭で購入する商品を迷った時の決め手の1つに

『地元産だから』

『地元のお店だから』

『地元の会社が取り扱っているから』

なんてことが浮かんでくればいいな、と思います。

私は普段そんなことを考えてることが多いので、

「牛乳ならヒラヤミルクを買おう」

「コンビニじゃなくて、にしがきで買おう」

「パンはタカタベーカリーで買おう」

「うどんはつねよしうどんを買おう」

「ランチは地元の個人経営の食堂に行こう」

「カバンは思わずPORTERを見てしまう」 などと考えたり行動している気がします。

さらに付け加えると、地元産のものは外から来るものに比べて配送する距離が短く燃料使用量が少ないはずなので『圧倒的に環境に良い可能性が高い』ということも今後重要なポイントになってくると思います。

ただ、お金の使い方は持ち主の自由であることは揺るぎません。

わたしはこの お金のぽけっとシリーズを読んだ方が 幸せになるためのお金であってほしいなと思っているので、欲しいものを買うことで幸せに近づくという一般的な捉え方とは少し違う視点で書いてみた次第です。

本日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

Have a nice day!!!!